公募要領

公募情報などのお知らせは NEWS からご確認ください。

公募要領

- 領域略称名

- マクロ沿岸海洋学

- 領域番号

- 22A402

- 設定期間

- 令和4 (2022) 年度~令和8 (2026) 年度

- 領域代表者

- 羽角 博康

- 所属機関

- 東京大学大気海洋研究所

領域の概要

沿岸海洋の環境は人間活動の影響を受けて大きく変化している。気候温暖化に伴うグローバルな海洋変化の影響が沿岸海洋に及ぶ一方で、陸域からは様々な人為起源物質の供給が増えている。さらに、陸域から沿岸海洋に物質を運ぶ河川も気候温暖化の影響を大きく受け、例えば日本では大量出水の強度や頻度が増している。こうした背景のもと、沿岸海洋の予測や影響評価に対するニーズはますます高まっているが、現状の沿岸海洋シミュレーションは外洋や陸域からの影響の取り込みが限定的であり、そうしたニーズに十分に応えられない。

本領域では、陸域や外洋からの影響を十分に取り込んだ「マクロ」な枠組みへと沿岸海洋学を変革し、それらの変化を適切に予測し、また変化の影響を適切に評価することができるシミュレーションの実現を目指す。

本領域では、マクロ沿岸海洋学がカバーすべき内容の中で特に、日本沿岸海域の栄養物質動態に焦点を絞る。沿岸海洋には陸域と外洋深層を起源とする栄養物質が供給されるが、いずれも人間活動の影響を受けて大きく変化している。観測研究と数値モデリング研究、およびそれらの融合研究を通して、日本沿岸海域における栄養物質の動態を陸域から外洋までのつながりの中で把握し予測するための研究を実施する。そうした取り組みの結実として、「沿岸海洋の生物生産を支える栄養物質供給において、陸域と外洋のどちらが支配的か」という問いに包括的に答えることを、本領域のひとつの大きな出口(マイルストーン)に設定している。

公募する内容、公募研究への期待等

計画研究は、沿岸海域を主対象とするA、外洋域を主対象とするB、陸域を主対象とするCに大きく分かれる。

Aは、物理過程を主対象とするA01、物質動態を主対象とするA02、生態系を主対象とするA03、沿岸海域の数値モデル開発を中心として陸域から外洋までの統合的シミュレーションシステムを開発するA04からなる。

Bは、亜寒帯域を主対象とするB01、亜熱帯域を主対象とするB02、北太平洋全域の数値モデリングを実施するB03からなる。

C01では、海洋影響という観点を中心に陸域物質動態を扱う。

公募研究には、計画研究の内容を補完し発展させ、上述した統合的シミュレーションやマイルストーンに貢献することを期待する。複数の計画研究と連携できる内容や沿岸海域生態系に関する研究を特に歓迎する。各研究項目で期待する内容は以下の通り。

A01・A02・A03:計画研究の対象流域・海域(A01: 三陸沿岸・利根川河口域、A02: 東京湾・伊勢湾・大阪湾、A03: 北海道東部)以外における同様の目的を持った観測研究、A01対象海域における主要河川の観測および淡水・物質フラックスの時空間解析、A01・A02と連携して実施する沿岸海域の流動と混合・水塊変質過程・生物生産過程に関する観測研究、A03と連携して実施する陸域からの栄養物質負荷量および鉄供給の定量化に関する観測研究、陸域・外洋起源栄養物質の沿岸海域生態系内(低次・高次)利用に関する研究。

A04:統合的シミュレーションシステムに貢献する要素モデル開発、特に沿岸海域における表層混合過程や懸濁粒子の凝集・沈降・再懸濁過程のモデル化に関する研究。

B01・B02:黒潮・親潮・対馬海流・津軽暖流など大規模海流を中心とした日本沿岸海域と外洋域の間の物質交換に関する物理・化学・生態系過程研究、およびそこにおける物質起源の識別・定量化に関する観測研究。

B03:北太平洋における栄養物質データセットの構築やそのデータ同化手法開発に関する研究。

C01:河川物質輸送過程の高度化と検証、様々な河川水質データを統合したデータベース作成、大量出水に関するモデル・データセット比較に関する研究。

公募する研究項目、応募上限額、採択目安件数

| 研究項目番号 | 研究項目名 | 応募上限額(単年度当たり) | 採択目安件数 |

|---|---|---|---|

| A01 | 河口から大陸棚における流動変動と物質の拡散過程 | 500万円~200万円 | 6件~10件 |

| A02 | 陸海境界領域を含む沿岸域における陸起源物質の動態解明と縁辺海への輸送量の定量 | ||

| A03 | 沿岸生態系における陸域起源栄養塩利用の評価 | ||

| A04 | マルチスケールモデリングによる陸域 – 沿岸域 – 外洋域間の淡水・物質輸送過程の解明 | ||

| B01 | 沿岸域と亜寒帯外洋域の物質交換と生物生産 | ||

| B02 | 沿岸域と黒潮流域の双方向物質輸送と生物生産への影響評価 | ||

| B03 | 逆推定法を利用した太平洋大規模循環・変動と沿岸水の関わりの解明 | ||

| C01 | 海洋循環への影響に着目した陸域物質動態の解明 |

Application guidelines

- Number of Research Area

- 22A402

- Term of Project

- FY2022 – 2026

- Head Investigator

- HASUMI Hiroyasu

- Research Institution

- The University of Tokyo, Atmosphere and Ocean Research Institute

Details of Research Area

The coastal zone environment is changing due to human activities. Global scale changes in the ocean associated with global warming affect the coastal zone, while the supply of various anthropogenic substances is increasing from the land. Rivers, which transport material from the land to the coastal zone, are also affected by global warming. For example, the intensity and frequency of flooding discharge are increasing in Japan. There is an increasing need for prediction and impact assessment for the coastal zone. Still, the current simulations cannot meet such a need because the influences from the land and the open ocean are not sufficiently considered. This Research Area aims to transform the coastal oceanography into a “macro”-scale framework to properly include the influences from the land and the open ocean. Thereby, we intend to realize such a simulation that can properly predict the ongoing changes in the coastal zone and assess the impact of such changes.

This Research Area focuses specifically on the dynamics of nutrients in the coastal zone around Japan. Nutrients are supplied to the coastal zone from the land and the deep open ocean, and both are rapidly changing under human influence. We aim to understand and predict it by properly considering its interaction with the land and the open ocean. One of our goals (the “milestone” of this Research Area) is to comprehensively answer the classical question: Which of the land and the open ocean is dominant in the supply of nutrients that sustains the biological production in the coastal zone?

Call for Proposals and Expectations for Publicly Offered Research, etc.

Planned Research is grouped into A (focused on the coastal zone), B (focused on the open ocean), and C (focused on the land). Group A comprises A01 which is focused on physical processes, A02 which is focused on material dynamics, A03 which is focused on ecosystem processes, and A04 which develops an integrated simulation system from the land through the open ocean with an emphasis on the coastal zone. Group B includes B01 which is targeted at the subpolar region, B02 which is targeted at the subtropical region, and B03 which conducts simulations for the entire North Pacific. C01 deals with the terrestrial nutrient dynamics with a focus on its influence on the ocean. We expect Publicly Offered Research to complement and extend Planned Research and to contribute to the above-mentioned integrated simulation system and milestone. We welcome proposals collaborating with multiple groups or targeted at coastal ecosystems. More specific themes are as follows:

A01, A02, A03: Observational research with similar goals to Planned Research but in different regions (A01: Sanriku coast and Tone River estuary; A02: Bays of Tokyo, Ise, and Osaka; A03: to the east of Hokkaido). Observation of principal rivers and spatiotemporal analysis of freshwater and material flux in the target regions of A01. Observational research collaborating with A01 or A02 for the processes of currents and mixing, water mass transformation, and biological production. Observational research collaborating with A03 for quantification of nutrients and iron supply from the land. Research for utilization of nutrients supplied from the land and the open ocean by coastal ecosystems. A04: Model development contributing to the integrated modeling system, especially targeted at the processes of suspended particles (aggregation, sedimentation, and resuspension) and mixing in the sea surface layer. B01, B02: Research on physical, chemical, and biological processes in the exchange of material between the coastal zone and the open ocean by especially focusing on large-scale currents (such as the Kuroshio, the Oyashio, the Tsushima Current, and the Tsugaru Warm Current). Discrimination and quantification of the origin of nutrients therein. B03: Construction of datasets of nutrients in the North Pacific. Development of assimilation methods of such data. C01: Model development and validation for riverine transport of material. Construction of databases integrating various water quality data for rivers. Intercomparison of models and datasets for massive discharge of rivers.

Research Group, Upper Limit of Annual Budget and Number of research projects scheduled to be selected

| Research Group Number |

Research Group | Upper Limit of Annual Budget (Million yen) |

Number of research projects scheduled to be selected |

|---|---|---|---|

| A01 | Flow variability and material dispersion in the coastal zone | 5 – 2 | 6 – 10 |

| A02 | Dynamics of land-origin material in the coastal zone | ||

| A03 | Utilization of land-origin nutrients by coastal ecosystem | ||

| A04 | Land-coastal zone-open ocean exchange of freshwater and material | ||

| B01 | Material exchange between the coastal zone and the subpolar ocean | ||

| B02 | Material exchange between the coastal zone and the Kuroshio region | ||

| B03 | Inverse modeling for coastal zone-open ocean interaction | ||

| C01 | Terrestrial material dynamics and its influence on the ocean |

公募研究

第1期 ( 2023 – 2024 )

A01

- 金子 仁(国立研究開発法人海洋研究開発機構 ・研究員)

研究タイトル:「流動観測と化学トレーサー分析に基づく下北半島北岸伝播性擾乱と沿岸水沖合輸送の解明」 - 研究内容の概要文: 青森県下北半島沿岸はこれまで、高温・貧栄養の津軽暖流水の勢力が強い海域として考えられてきた。 しかし、沿岸域では夏季に高い植物プランクトン分布が平均的に観測されることから、何らかの栄養塩供給過程の存在が示唆される。 この時期には、津軽海峡東部、尻屋埼以西の青森側に直径20km程度の時計回りの渦が発達することが近年の研究により明らかになってきている (Kaneko et al. 2021; 2022)。 本研究は、下北半島沿岸の生物生産を支える栄養塩の起源について、①陸域水と、②より沖合(北海道側)の下層水の二つと仮定しながら、上記の時計回り渦の存在や渦の時間変動がこれらの栄養塩供給に与える影響を物理・化学的手法を組み合わせて明らかにすることを目的とする。

A04

- 藤原 泰(神戸大学・助教)

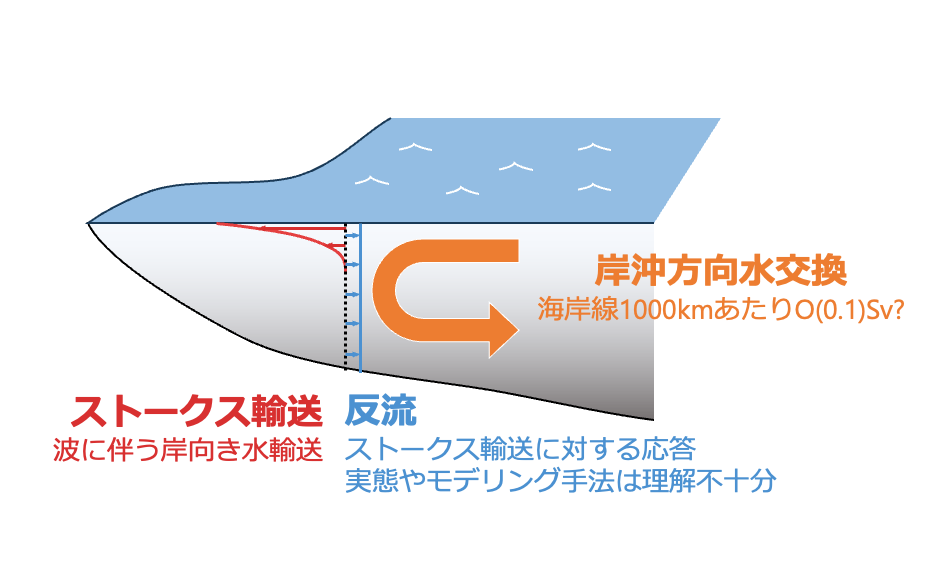

研究タイトル:「波浪による海水輸送と反流応答の力学の解明」 - 研究内容の概要文:

ストークス輸送とは波浪の軌道運動に伴って生じるラグランジュ的な水の輸送であり、日本の沿岸では海

岸線1000km あたりO(0.1)Sv(1秒あたり100000立方メートル)の海水が岸方向に輸送されている。岸向きのストークス輸送に対応して沖向きの海水の流れ(反流)が存在するはずであり、その結果生じる岸沖方向の海水の交換過程を海洋モデルで適切に表現することで沿岸海洋環境の予測可能性が向上すると期待できる。

本研究では、波運動を直接表現する自由表面数値モデルを主に用いた理想化数値計算を駆使してストークス輸送に対する反流応答過程(特に、成層状態や地球自転の作用)を統一的に理解し、その過程を海洋モデルに実装する指針を与えることを目指す。

- 木田新一郎(九州大学応用力学研究所、准教授)

研究タイトル:「複数の河川から流入する河川水が駆動する沿岸域の流れ場と植物プランクトンブルーム」 - 研究内容の概要文:

日本の沿岸域には、100 kmくらいの空間スケールの中に複数の河川が存在することが多い。異なる起源を持つ河川水は沿岸域でどのように一体化しながら沿岸域に低塩分の河川プリュームを形成するのか、そして複数の河口から沿岸域に供給された栄養塩はどのような植物プランクトンブルームを駆動するのか、粒子追跡型海洋生態系モデルを用いて評価する。ひとつひとつの独立した河川ではなく、河川群として存在する河川が沿岸域の循環場と環境形成に果たす役割を明らかにする。

B01

- 漢那直也(東京大学・助教)

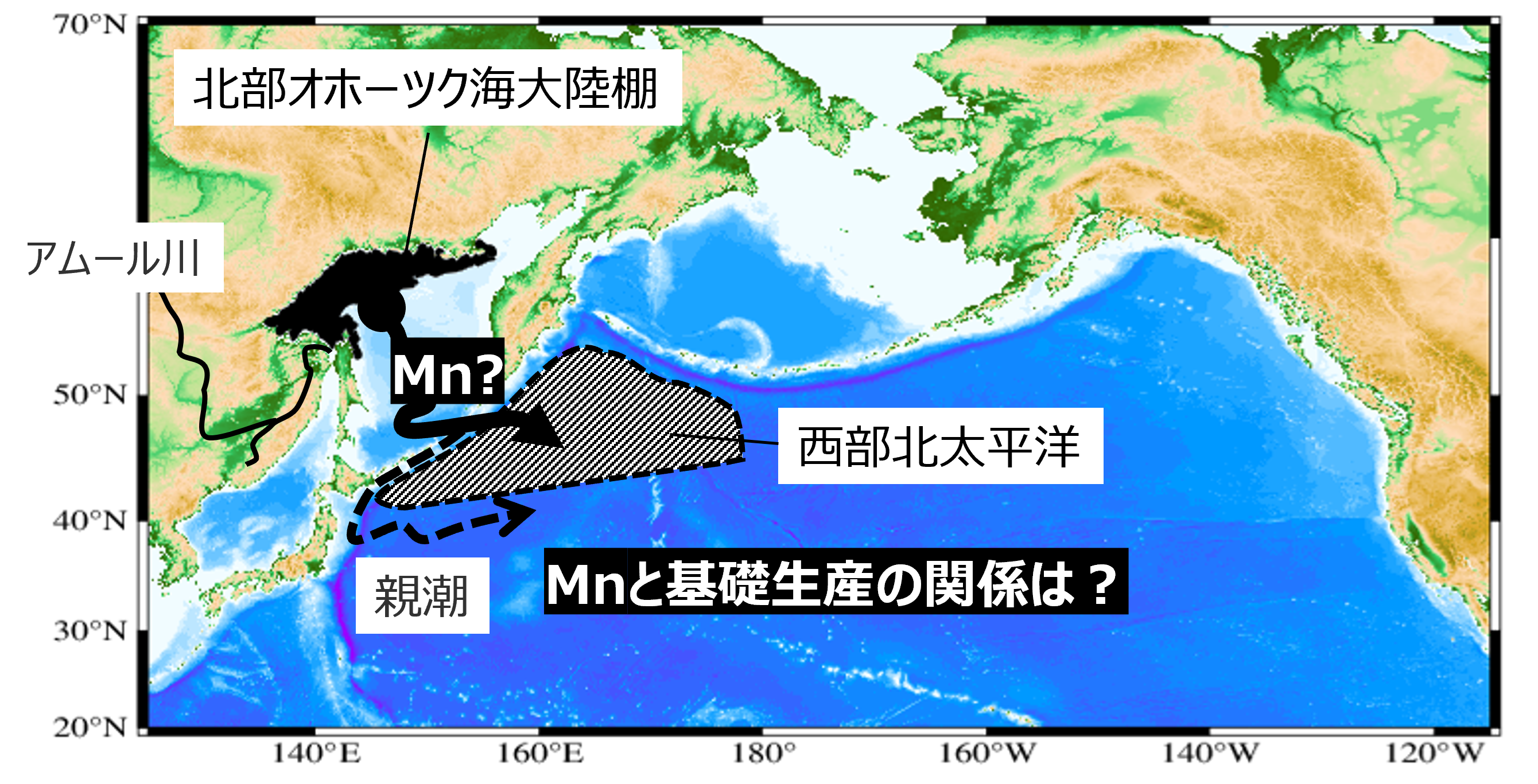

研究タイトル:「海洋の微量栄養素マンガンを用いたオホーツク海高密度陸棚水の追跡」 - 研究内容の概要文:

西部北太平洋は、オホーツク海、親潮の恵みを受け、豊かで多様な生態系を成している。

この生態系の構造と機能を理解するためには、基礎生産(植物プランクトンによる光合成活

動)を支える栄養物質の動態を理解することが重要である。しかし遠く離れた海域間の栄養

物質の移動過程とフラックス、基礎生産への影響までを同時に評価できる指標は限られてい

る。本研究では、海洋の微量栄養素であるマンガン(Mn)をその指標に用い、北部オホー

ツク海大陸棚から西部北太平洋へ運び出されるMnを定量化し、大陸棚由来のMnが西部北太

平洋の基礎生産に与える影響を解明する。

- 乙坂 重嘉(東京大学・准教授)

研究タイトル:「放射性炭素で追跡する 溶存物の沿岸動態」 - 研究内容の概要文:

北西太平洋海域の沿岸―外洋間における微量栄養塩等の物質動態解明のための基盤情報として、海水中に含まれる溶存有機物が持つ放射性炭素(C-14:

半減期5,730年)の同位体比の分布を明らかにする。得られる情報から、海洋表層における複数の溶存有機物供給源を弁別するとともに、同海域における栄養物質の輸送経路や時間スケールを推定し、マクロ沿岸海洋学に貢献する。

- 三角 和弘(電力中央研究所・上席研究員)

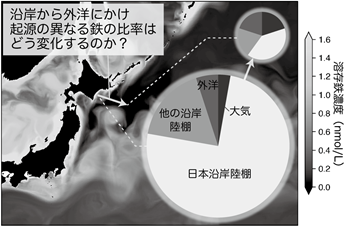

研究タイトル:「数値シミュレーションによる日本周辺海域の鉄の起源のマッピング」 - 研究内容の概要文:

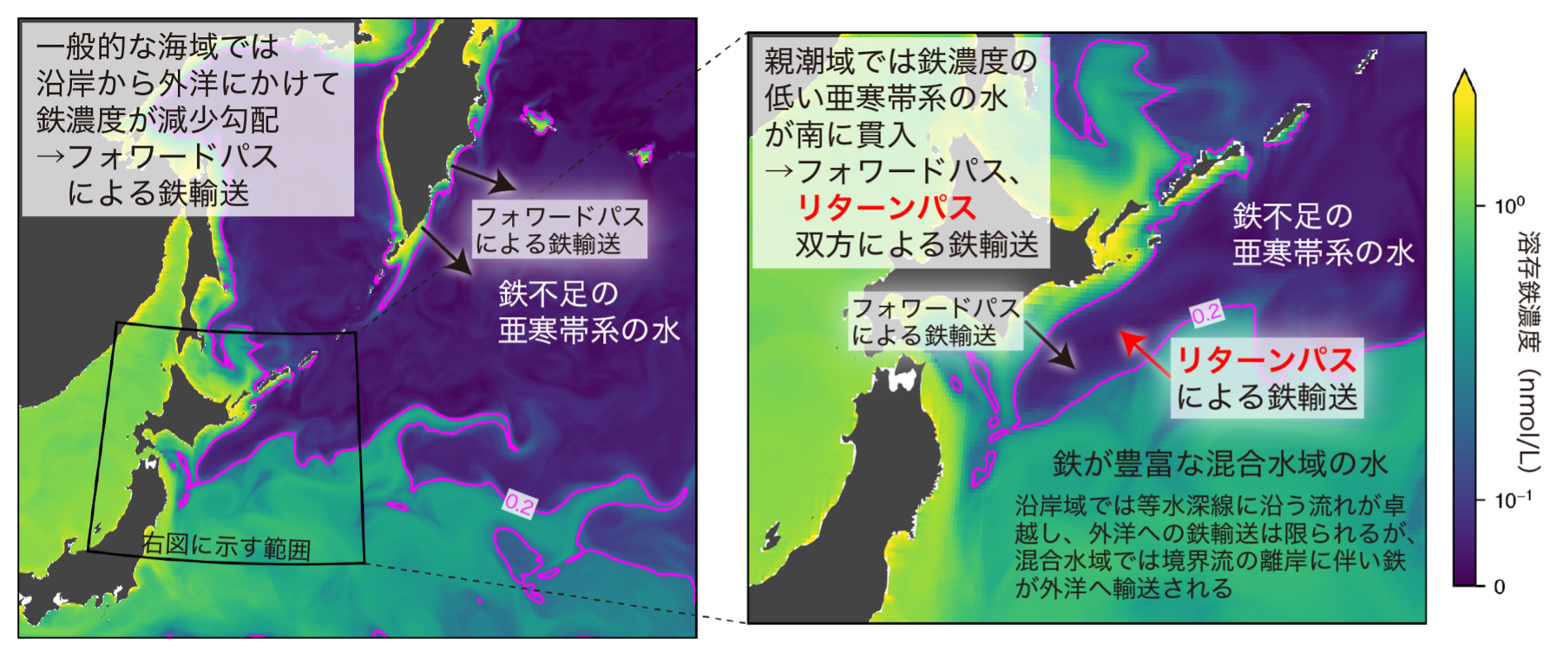

本研究は、日本周辺海域を対象とした高解像度の数値シミュレーションにより、栄養物質である鉄について起源毎の比率をマッピングし、当該海域の生物生産がどのような環境変化に対して応答しやすいか明らかにする。

日本周辺の親潮域や亜寒帯海域は鉄の不足により生物生産が制限されており、これらの海域では溶存鉄濃度が生物生産の制御要因となっている。日本周辺海域の溶存鉄濃度は、沿岸の陸棚堆積物からの溶出、大気から降下してくる物質に含まれる鉄の溶出、外洋からの輸送等により支えられているが、起源の異なる鉄の寄与は定量的に明らかになっていない。本研究では、起源の異なる鉄を識別した数値シミュレーションを行い、それらの寄与を定量化してマッピングする。沿岸域ではその場の陸棚堆積物からの溶出が鉄の主たる起源だと考えられるが、その比率は外洋へ行くにつれてどのように下がり、どの起源が重要になってくるのか?という点に特に注目して研究を実施する。異なる起源をもつ鉄は異なる環境変化に応じて濃度を変えるはずである。鉄の起源をマッピングすることで、日本周辺海域の溶存鉄濃度と生物生産がどのような環境変化に影響を受けやすいか明らかにする。本研究は外洋から沿岸への栄養物質供給を定量化するという点で当該研究領域がかかげる「沿岸海洋の生物生産を支える栄養物質供給において陸域と外洋のどちらが支配的であるか」という問いに答えるための知見を提供する。

B02

- 小森田智大(熊本県立大学・准教授)

研究タイトル:「鹿児島湾周辺海域で黒潮が励起するプランクトンブルームの時空間変動」 - 研究内容の概要文:

世界を代表する貧栄養な海流、黒潮は、沿岸に流入することで植物プランクトンの大増殖(プランクトンブルーム)を引き起こし、生産を活性化することが近年の研究で徐々に明らかになってきた。しかし、これまで黒潮の流入日の特定が困難なことから、黒潮流入からブルームに至る過程はブラックボックスのままである。申請者は黒潮が流入する鹿児島湾をモデル海域とし、黒潮の流入日を特定する独自の示標「海面水温の時空間変化」を開発し、黒潮流入後の経過日数の特定に成功した。本研究ではモデル海域で次の課題に取り組む。

(1) 黒潮流入後の日数に応じた水質とプランクトンブルームの変動過程の解明

(2) 人工衛星データ解析による黒潮が引き起こすプランクトンブルームの影響範囲の解明

本研究は、当該研究領域の問い「沿岸海洋の生物生産を支える栄養物質供給において、陸域と外洋のどちらが支配的か」に、「外洋の物理的力が沿岸底層の栄養物質を表層に供給し、プランクトンブルームを発生させる。」という解を提供する。結果は計画班B02に「プランクトン群集動態の実測」という知見を提供し、生態系モデルの検証データとなる。

- 内田裕(海洋研究開発機構・主任研究員)

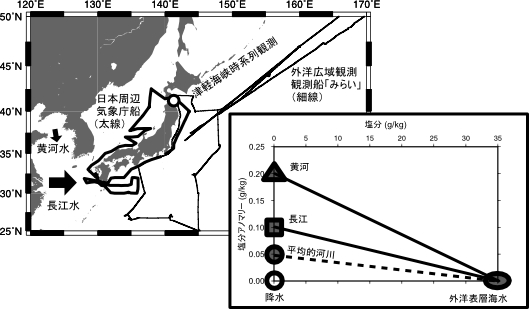

研究タイトル:「日本周辺表層海水の広域連続測定による河川水の影響把握」 - 研究内容の概要文:

日本周辺の表層海水に対する河川水(長江・黄河・それ以外の河川)の影響の把握を目的とする。

船舶による表層海水連続観測により、航路に沿った表層海水の密度・塩分データを1秒毎に取得する。

密度の測定には、世界最高精度の屈折率密度センサーを用いる。

測定した密度から得られる絶対塩分(真の塩分)と、従来の電気伝導度・水温センサーで得られる塩分との差から、塩分アノマリーを求める。

表層海水の塩分アノマリーが河川水の影響で変化する性質を利用し、

塩分アノマリーの空間分布と時間変化から、河川水の影響とその消長を評価する。

そして、沿岸海域における表層混合過程に対する塩分アノマリーの影響を評価する。

従来技術による塩分測定では塩分アノマリーを評価できず、

最新の海水の状態方程式(TEOS-10)で導入された塩分アノマリー推定式でも海洋表層の河川水の影響を推定できない。

この河川水の密度の過小評価が沿岸海域の混合過程の見積もりに与える影響を評価する。

B03

- 岡 顕(東京大学・准教授)

研究タイトル:「北太平洋における亜鉛とケイ素の濃度分布の類似性の崩れへの沿岸供給の役割」 - 研究内容の概要文:

本研究では、亜鉛に関する全球数値シミュレーションを実施し、沿岸域からの供給の影響を定量的に評価するとともに、北太平洋の亜鉛分布およびケイ素との類似性の崩れへの役割について議論する。沿岸域からの亜鉛供給源の役割についての定量的な理解を深めるとともに、北太平洋における中層・深層循環および栄養塩・微量元素循環に関する不確実性の低減につながる知見を得ることを目指す。

第2期 (2025 – 2026)

A01

- 田中祐希(東京海洋大学・准教授)

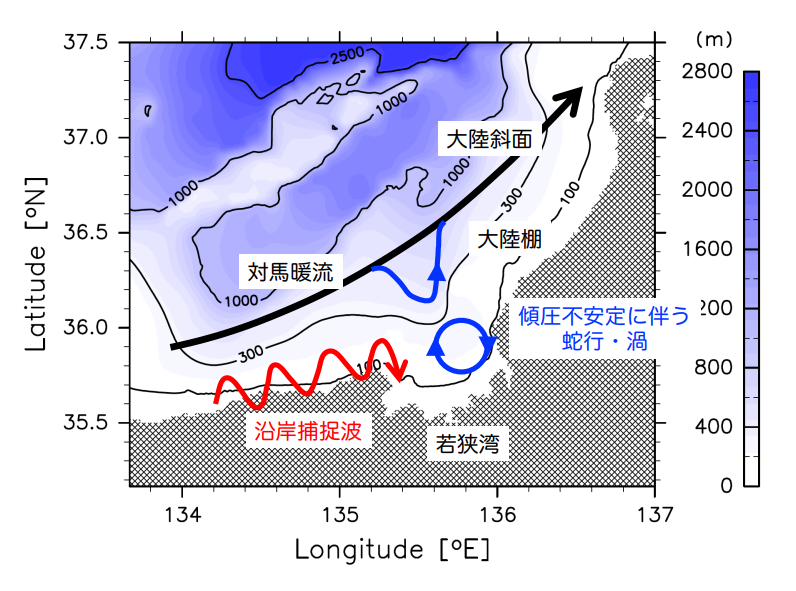

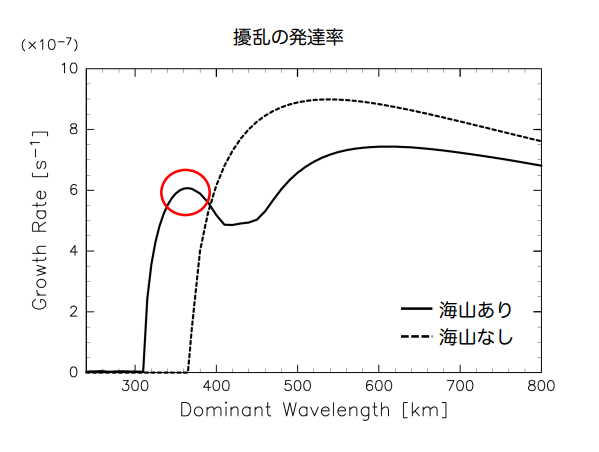

研究タイトル:「沿岸捕捉波」と「地形の影響を受けた傾圧不安定」による湾と外洋との海水交換 - 研究内容の概要文:

ともに海底・海岸地形の影響を強く受け、沿岸海洋を特徴づける現象である「沿岸捕捉波」と「傾圧不安定」は、沿岸域と外洋域との海水交換やそれに伴う物質輸送の主要な担い手であると考えられてきたが、その定量的な寄与は不明である。本研究では、日本列島の代表的な湾である若狭湾を対象に、粒子追跡を組み込んだ高解像度の数値シミュレーションによって、「沿岸捕捉波」と「地形の影響を受けた傾圧不安定」によって引き起こされる湾と外洋との海水交換量を、ラグランジュ的な視点で定量的に評価する。同時に、エネルギーフラックス解析や安定性解析などの力学的な解析によって、これらの現象の発生・発達過程を明らかにする。さらに、系統的な感度実験を行い、湾口の幅や大陸斜面の傾斜など海底地形を特徴づける量と、密度成層・風応力擾乱・境界流などのその他の要素を特徴づける量との比として、これらの現象による海水交換量をコントロールする一般的なパラメータを抽出する。

- 金子仁(海洋研究開発機構・副主任研究員)

研究タイトル:津軽暖流移行帯系がもたらす陸域水沖合波及の物理・生物化学的インパクトの解明 - 研究内容の概要文: 津軽暖流によって輸送される水は、高温・高塩分・貧栄養の亜熱帯系水塊の強い勢力下にあると考えられている。しかし、近年研究代表者らによって、夏季から秋季にかけて海峡東部太平洋で形成される津軽ジャイアー内部では、安定的に高い植物プランクトン生産が存在すること、この生産を支える栄養塩が尻屋崎沖海底地形と津軽暖流のインタラクションによる乱流混合を通じて供給されていることが明らかにされた。このことは、津軽暖流が外洋域との間の移行帯(津軽ジャイアーはその象徴的な海洋構造とみなすことができる)において、ユニークな生態系を形成していることを示唆する。本研究では津軽暖流が影響を及ぼす、津軽海峡東部から三陸沖を主たる対象海域として、津軽ジャイアーを手掛かりに、船舶観測、化学試料分析、海洋短波レーダー、数値モデルなど様々な手法を用いて水平鉛直物質循環の実相を明らかにする。東北沖太平洋の生態系を支える栄養塩の起源が、陸域と沖合のどちらにどの程度あるのか、栄養の広がりをもたらす具体的な現象は何かを評価する。さらにこれらの輸送システムと、より広い領域とのつながりについて、海洋中長期変動の影響を念頭に実態解明に迫る。

A02

- 小森田智大(熊本県立大学・准教授)

研究タイトル:黒潮がもたらす海底湧水由来の栄養塩が海洋生態系に与える影響の解明 - 研究内容の概要文:

世界を代表する貧栄養な海流、黒潮は台湾や東シナ海、日本の沿岸域に流入することで植物プランクトンを大増殖(ブルーム)させ、低次生産力を活性化する。申請者は黒潮が流入する鹿児島湾をモデル海域とし、黒潮の流入日を特定する独自の示標「海面水温の時空間変化」を開発し、黒潮流入後のプランクトン群集組成の遷移とその広がりを解明した。しかし、黒潮がもたらす栄養塩の起源が沿岸なのかそれとも外洋なのか、その答えは出ていない。本研究では、次の課題に取り組む。

(1) 春季の黒潮流入時における海底湧水の寄与率の推定

(2) 海底湧水が鹿児島湾湾口部の生態系に与える影響の解明

本研究は、当該研究領域の問い「沿岸海洋の生物生産を支える栄養物質供給において、陸域と外洋のどちらが支配的か」に、「黒潮が海底湧水由来の栄養物質を表層に供給し、プランクトン生産を支える。」という解を提供する。結果はA02班に「新たなモデル海域における海底湧水と黒潮の相互作用」と、B02班に「鹿児島湾における海底湧水を含めた栄養塩収支」という知見を提供し、生態系モデルの精緻化および検証データとして貢献する。

A04

- 川崎 高雄(海洋研究開発機構・特任研究員)

研究タイトル:北太平洋中深層から日本沿岸域への水・栄養物質輸送量の定量化 - 研究内容の概要文:

北太平洋中・深層水は外洋域からの日本沿岸域の海洋生態系を下支えする栄養物質の供給源として重要な役割を果たしていると考えられています。本研究は、北太平洋中層・深層に存在する高濃度の栄養物質が日本沿岸域にどのような経路でどれほどの量供給されるかについて明らかにすることを目的としています。日本沿岸と北太平洋全域をカバーする高解像度海洋循環データを作成し、それを用いた粒子追跡を行うことで、中・深層水が日本沿岸に達する経路やその流量等について定量的に明らかにします。さらに各粒子に含まれる栄養物質の情報を用いて、日本沿岸域に供給される北太平洋中・深層由来の栄養塩の輸送過程の定量化を目指します。

- 藤原 泰(神戸大学・助教)

研究タイトル:日本近海における波浪・海流相互作用の描像と次世代モデリングの探求 - 研究内容の概要文:

波浪は風成吹送流に匹敵する正味水平輸送を引き起こし、海流を駆動・変調することが第1期研究を通して明らかになった。一方、メソ・サブメソスケール海流は屈折を通して波浪分布に空間非一様性をもたらすことが知られ、それによるフィードバック機構も存在し得る。沿岸海洋モデルの精緻化・高解像度化に伴いこれらの過程を再現する重要性は増していると考えられるが、各過程が海洋環境に果たす定性・定量的役割はいまだ明らかでない。また、海洋予測システムの構成要素を無闇に増やして複雑化させることは、計算コストを増加させるほか、かえって予測精度を下げることにつながる。本研究では海洋モデルと波浪モデルの接続の有無を切り替えて波浪・海洋相互作用の実態を明らかにし、次世代の沿岸海洋予測精度向上に資する知見を提供する。はじめに海流から波浪への影響、続いて波浪と海洋が双方向に影響する結合シミュレーションを実施し、双方向の影響の大きさやその背後のプロセスを日本近海域で評価する。

- 木田新一郎(九州大学・准教授)

研究タイトル:ラグランジュ的手法から探る河川群が駆動する植物プランクトンブルーム - 研究内容の概要文:

日本の沿岸域には、領域スケール(100 kmほど)の範囲に複数の中小河川が「河川群」として存在する.これらから海へ流入する河川水は、海岸線に沿って低塩分域を形成し、沿岸域の高い生産性を支えている.河川群が駆動する流れ場や植物プランクトンブルーム(ブルーム)のメカニズムには未解明な点が多く、そのひとつが海底地形の役割である.沿岸地形は、直線的な北海道東部、リアス海岸の三陸沖、急激に水深が深くなる駿河湾など、多様性に富む.こうした違いは、沿岸域と外洋域の間で起こる海水交換やブルームの成長にどのような影響を及ぼすのだろうか?本研究では、粒子追跡型海洋生態系モデルを用い、河川水とそれに含まれる栄養塩の輸送経路を追跡する。領域スケールの地形変化が沿岸域の流れ場に与える影響と、ブルームに利用される「河川起源」および「外洋起源」の栄養塩の役割の変化を、物質輸送の視点から明らかにすることを目指す.

B01

- 漢那 直也(東京大学・助教)

研究タイトル:大陸棚を取り巻く微量元素循環―オホーツク海とベーリング海の対比から探る― - 研究内容の概要文:

日本が面するオホーツク海は、豊かな水産資源に恵まれ、世界有数の漁場として知られている。ベーリング海は日本系サケの索餌海域として知られ、日本漁業との関わりが深い。これらの豊かな海を持続的に活用していくためには、基礎生産に関わる微量元素の供給プロセスを、陸・沿岸・海盆スケールで包括的に理解する必要がある。しかし複数の海域において、陸棚域-海盆域間の微量元素の移動過程とフラックス、基礎生産への影響を観測し、比較分析した例はない。本研究では、鉄、マンガン、亜鉛、コバルトの微量元素について、オホーツクとベーリング大陸棚における化学的挙動を調べ、海盆域の基礎生産との繋がりを明らかにする。そして両海域の対比から、大陸棚を起点とした微量元素循環の特質に迫る。本研究により、

①陸・沿岸・海盆スケールの微量元素データセット

②大陸棚上の微量元素動態に関する知見

③植物プランクトンが要求する微量元素量

の3つの知見を研究領域に提供し、陸域から外洋におよぶ物質動態の統合的シミュレーションシステムの構築に貢献する。 - 三角 和弘(電力中央研究所・上席研究員)

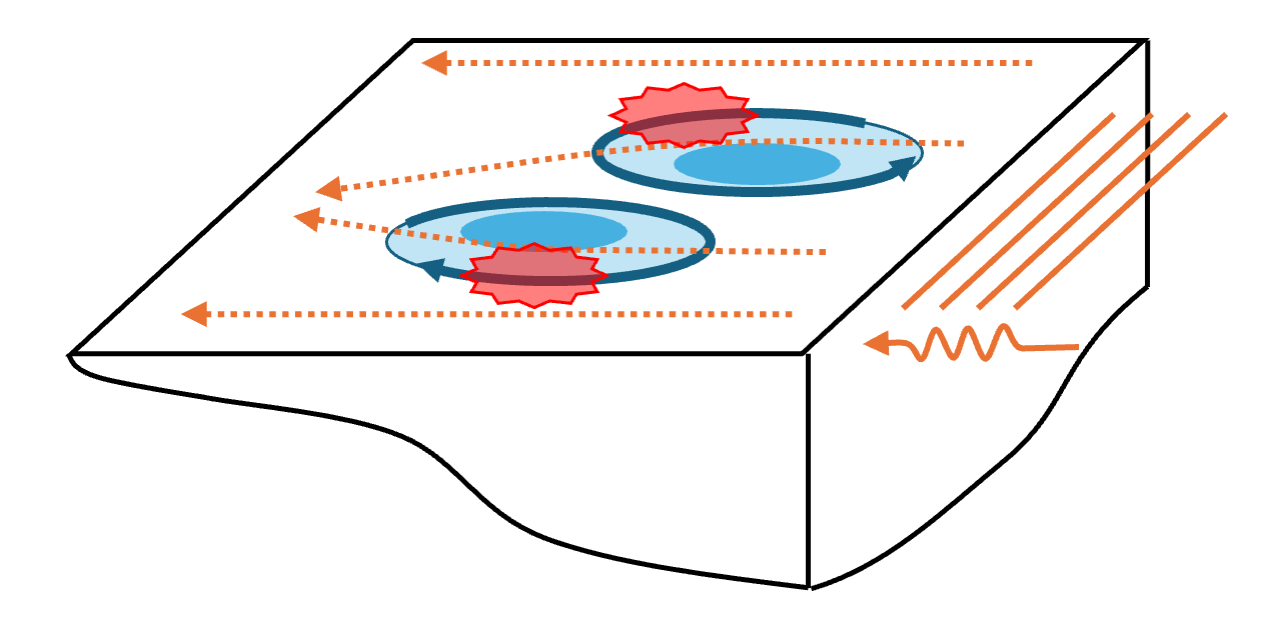

研究タイトル:親潮域の生産を支える外洋からの鉄のリターンパス:数値シミュレーションによる検証 - 研究内容の概要文:

本研究は、親潮域の豊かな生物生産を支える鉄の供給過程において、これまで見過ごされてきた「リターンパス」と呼ばれる新たな輸送経路の重要性を明らかにすることを目的とする。リターンパスとは、混合水域から親潮域へ、外洋から沿岸方向へ中規模渦により鉄が輸送される過程を指す。親潮は鉄濃度の低い亜寒帯系の水塊であるが、その南側には黒潮との混合水域が広がり、外洋としては高濃度の鉄のプールが形成されている。この独自の海洋環境により、通常の沿岸から外洋への鉄輸送(フォワードパス)とは逆向きの輸送が生じていると予想される。本研究では、高解像度の数値シミュレーションを用いて、鉄の起源を識別できる特殊な計算を10年以上実施し、リターンパスによる鉄の輸送量を定量化する。大気からの供給、下層からのエントレインメント、沿岸からの供給と比較することで、その相対的重要性を評価し、親潮域の生物生産への影響を明らかにする。本研究は、陸起源の鉄が外洋を経由して再び沿岸へ戻る過程を解明することで、沿岸海洋の物質循環における陸域と外洋の相互作用の理解に貢献する。

B02

- 森本 昭彦(愛媛大学・教授)

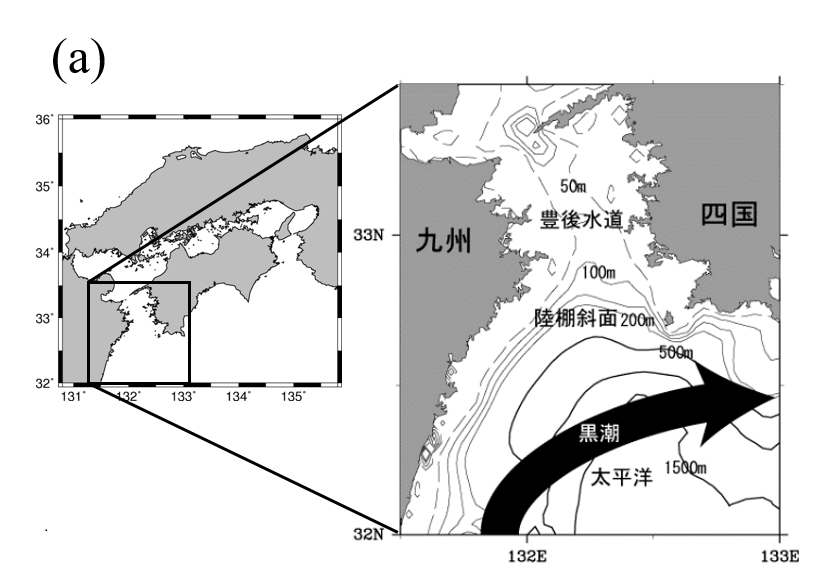

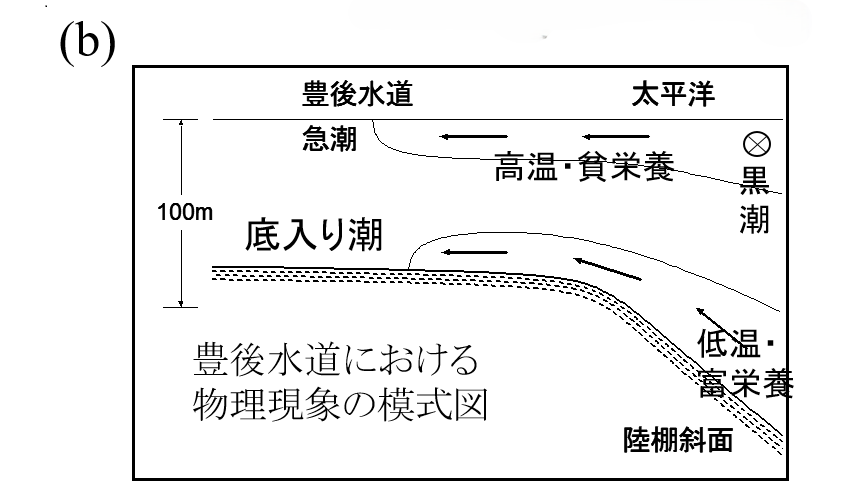

研究タイトル:太平洋から瀬戸内海への栄養塩供給機構の理解と栄養塩供給量の経年変化 - 研究内容の概要文:

瀬戸内海は陸に囲まれた閉鎖性の高い沿岸域であるため、窒素やリンなどの栄養塩は主に陸から供給されていると考えがちである。しかし、瀬戸内海に存在する溶存態無機窒素の61%は太平洋を起源とする窒素であることを我々の研究グループは数値モデル計算により示した。太平洋と瀬戸内海の境界に位置する豊後水道では、陸棚斜面域の栄養塩濃度の高い水塊が間欠的に豊後水道内へ進入する底入り潮と呼ばれる現象が知られており、底入り潮が太平洋起源の栄養塩を瀬戸内海へと供給する主要なプロセスだと思われる。しかし、底入り潮の発生メカニズム、底入り潮により供給される栄養塩量は不明である。また、底入り潮により供給された栄養塩がどのような経路を通り瀬戸内海内部へと輸送され、基礎生産に利用されているかも不明である。本研究では、計画研究のグループが実施予定の係留観測に合わせ係留および船舶観測を実施することで、底入り潮の発生を観測により捉え、さらに物理―低次生態系モデルで再現計算を行うことで、底入り潮に伴い太平洋から供給される栄養塩量の定量化と輸送経路を明らかにする。さらに、底入り潮の発生頻度の異なる年を対象とした数値計算を実施し、太平洋を起源とする栄養塩が瀬戸内海全域の栄養塩環境に与える影響を調べる。

C01

- 小林 英貴(富山大学・特命助教)

研究タイトル:河川から海洋への栄養塩・炭素輸送が海洋炭素収支に与える影響の評価 - 研究内容の概要文: 本研究は、陸域から河川を通じて海洋に輸送される栄養塩・炭素・アルカリ度などの物質が、海洋の物質循環や炭素収支に果たす役割を定量的に評価することを目的としている。従来の全球海洋生物地球化学モデルは、大気-海洋間を閉鎖系として扱うことがほとんどであった。しかし、河川を介した炭素輸送量は人為起源二酸化炭素の海洋吸収量に匹敵する規模であり、その寄与を適切にモデル化することは、現在の人為起源二酸化炭素の海洋吸収量を正確に定量化する上で不可欠であるとともに、千年規模の長期的な海洋炭素循環を理解する上でも重要である。そこで本研究では、河川水中の栄養塩・炭素・アルカリ度の負荷量を全球規模の海洋生物地球化学モデルに導入し、一次生産、大気-海洋間の CO2 フラックス、海洋全体の炭素貯留に及ぼす影響を数値実験によって検証する。さらに、河川負荷量の推定にあたっては、単に一律の濃度を仮定するのではなく、風化侵食モデルを用いて陸面環境の多様性を反映させるとともに、陸面モデルの成果を活用して陸から海への供給経路や供給量を精緻化することも検討しており、これにより現実的で空間的に不均一な物質供給過程を表現することを目指している